Ausstellung im Salon des KV Ludwigsburg

“deus ex machina“

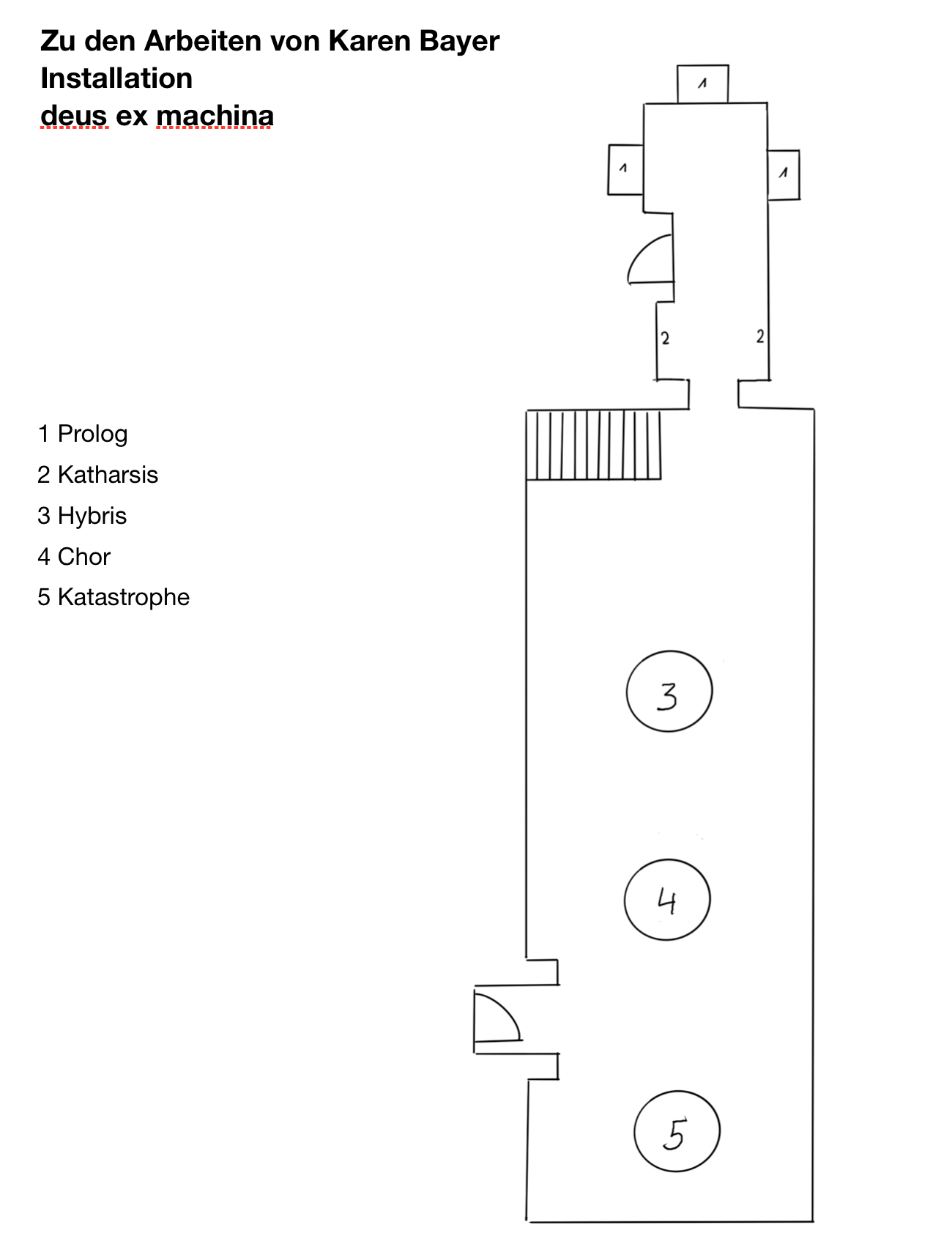

Vorraum:

In den Mauernischen:

The reef, 2022, Ton und andere Materialien, Digitalanimation

The moor, 2023,Ton und andere Materialien, Digitalanimation

The meadow, 2023, Ton und andere Materialien, Digitalanimation

Rechts und links vom Eingang zum Hauptraum:

Du nimmst hinweg die Sünden dieser Welt…, Teil 1 und 2, 2023,

Holz, Ton und andere Materialien

Hauptraum (von vorne nach hinten):

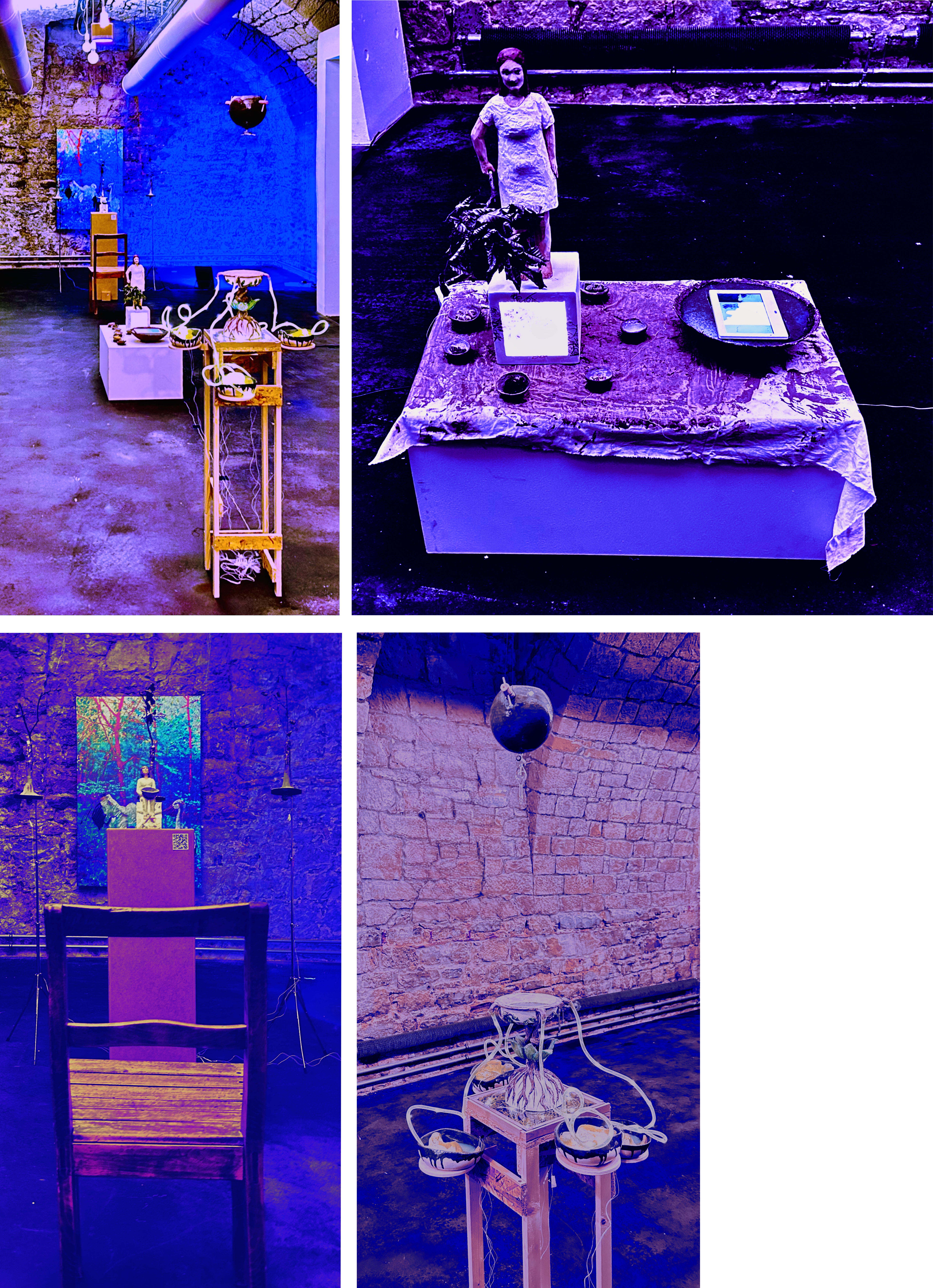

Homo technokratus, 2024/25, Installation

Die eigene kleine Welt beschützen, 2025, Installation

Missa pro Defunctis, 2022, Installation

Der Begriff „deus ex machina“ hat seinen Ursprung im antiken griechischen Theater. Er bezeichnet das Auftauchen einer Gottheit mithilfe der Bühnenmaschinerie.

Heute versteht man darunter die Lösung eines dramatischen Konflikts, die nicht durch die Personen oder das spezifische Geschehen bewirkt wird.

In Reaktion auf das archaisch anmutende Ambiente der Ausstellungsräume des KV Ludwigsburg in den Kellergewölben mit ihren groben Natursteinwänden ist eine Installation aus den Schwarzlichmalereien von Tanja Selten und den Kleinplastiken von Karen Bayer entstanden.

Eine mystische Lichtstimmung, Klangelemente und das Arrangement aus den Werken der Künstlerinnen sollen ritualhaft einen „deus ex machina“ beschwören, der die durch die Klimakatastrophe bedrohte Natur vor dem Untergang bewahren soll.

Konzeption zum Bewerbungsschreiben für die Ausstellung:

In unserer Konzeption für eine Ausstellung im Open Space versuchen wir einen Zusam-menhang zu der Örtlichkeit herzustellen.

Die Sichtung der Räumlichkeiten rief bei uns spontan Assoziationen zu Sakralräumen wie z.B. einer Krypta, einem Hypogäum, Katakomben oder einem Mithräum hervor, nicht zuletzt weil das Tonnengewölbe und die Natursteinmauern sehr ursprünglich und archaisch wirken.

Bei Recherchen sind wir dann auf Abbildungen des Mithräums von Santa Maria du Capua bei Neapel gestoßen, das tatsächlich starke Ähnlichkeiten zu den Open Space Räumlichkeiten aufweist.

Da sich unsere Arbeiten momentan zentral mit Themen wie Umweltzerstörung, Artensterben und Artenschutz sowie Klimawandel auseinandersetzen, kommen uns auch die archäologischen Hypothesen zur Funktion des Mithraskults sehr entgegen: Die symbolische Opferung eines Stiers durch Mithras, wie sie auf vielen Bildern überliefert ist, soll zu einer Erneuerung der Welt führen. Aus dem Blut und dem Samen des Stieres erhofften sich die Anhänger des antiken Kultes eine Regenerierung von Leben und Erde.

So ist der Ausgangspunkt der Installation unserer Kunstwerke in den Räumlichkeiten die Schaffung einer kultähnlichen, ritualhaften Inszenierung. Genutzt werden sollen dabei die architektonischen Gegebenheiten wie Bogenfelder im Hauptraum zur Hängung großformatiger Bilder, die Mauernischen im Vorraum zur altarhaften Aufstellung kleinerer Plastiken und die mittlere Fläche im Hauptraum für größere Installationen. Dem Thema Naturschutz wollen wir uns auf emotionaler Weise nähern, indem durch zusätzliche Beleuchtungs- und Klangeffekte eine mystische Stimmung erzeugt werden soll. Auf metaphysischer Ebene wird so die Relevanz eines mehr symbiotisch orientierten als dominierenden Umgangs mit der Natur vermittelt.

Durch das Betreten der Ausstellungsbühne wird das Publikum dabei selbst zum Akteur der Installation.

Einzelnen Installationselementen werden dabei Funktionen aus der griechischen Tragödie zugeordnet. So entsprechen die Figuren in den Nischen des Vorraumes des Salons dem Prolog, die sich ebenfalls im Vorraum befindenden Figurengruppen mit Video der Katharsis (also Einstieg und Ergebnis der griechischen Tragödie), die erste Arbeit im Hauptraum der Hybris (dem die tragische Handlung auslösendem Moment), das darauffolgende Arrangement aus Figuren, Schalen und Video dem Chor als ritualhaftes Element der Tragödie und schließlich die Installation aus Figur, verkohlten Ästen und Stuhl der Katastrophe, in der die tragische Handlung mündet.