Ausstellung in der Galerie 4/1 des KV Korntal

“Rollenspiele“

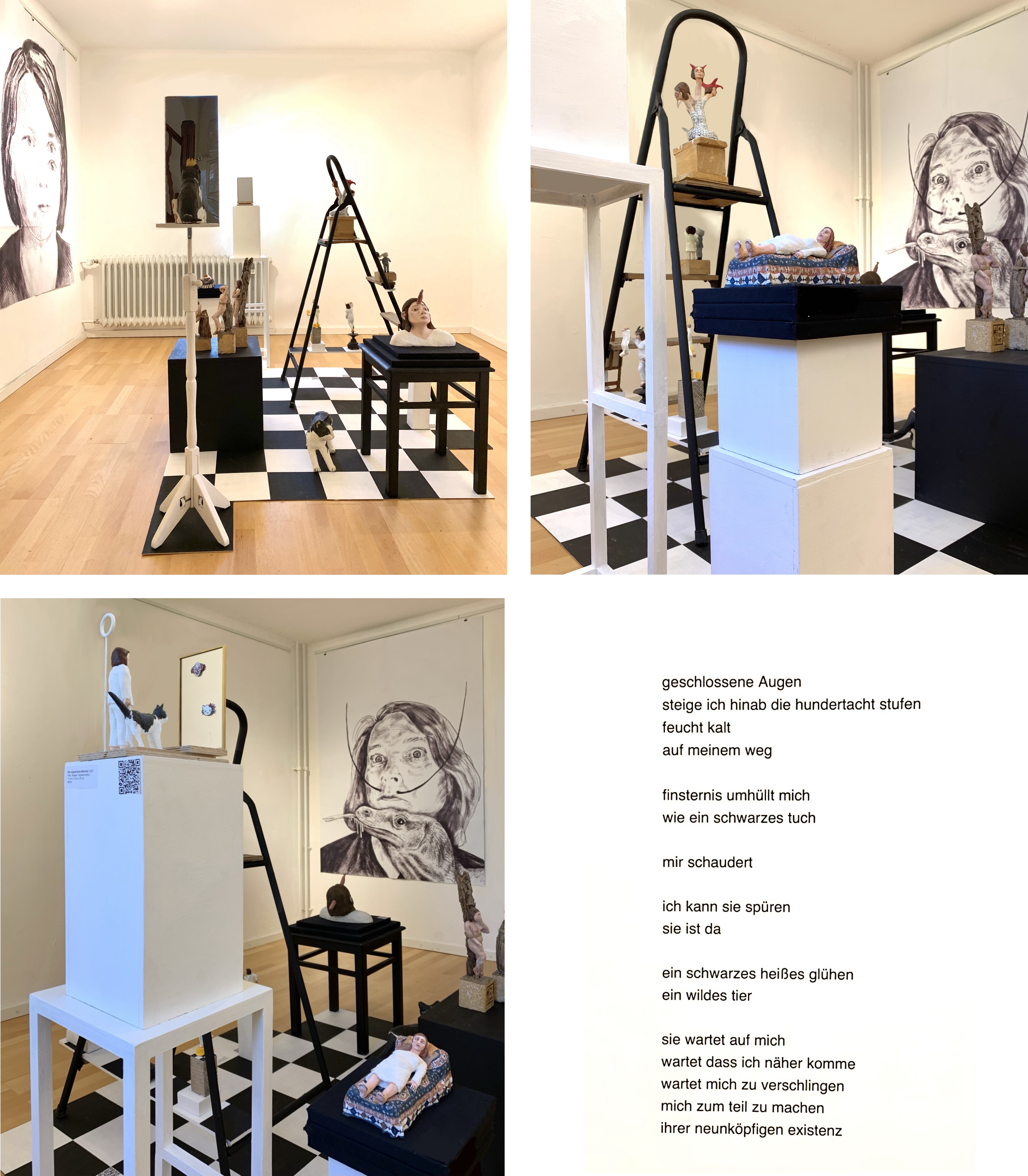

Raum 1 im Erdgeschoss: „Weird Artist“

Raum 2 im 1. Stock: „Der Krake“

Raum 3 im 1. Stock: „Der Krake“

Rollenspiele - so der Titel der Ausstellung in der Galerie 4/1 von Marlis Weber-Raudenbusch und Karen Bayer. Das Lexikon führt unter dem Begriff allgemein die probeweise Übernahme von Rollen in einer fiktiven Situation auf. Ebenso wird auf die verschiedenen Funktionen des Rollenspiels verwiesen, unter anderem das Sichtbarmachen problematischer Verhaltensweisen, eine Perspektiv- und Rollenübernahme sowie das Experimentieren mit unterschiedlichen Verhaltens- und Reaktionsmöglichkeiten. Die Nähe zum Theater ist offensichtlich. Auch hier schlüpfen Schauspieler in verschiedene Rollen, werden Situationen inszeniert.

Was ist also von einer Kunstausstellung mit dem Titel „Rollenspiele“ zu erwarten?

Die Künstlerinnen Marlis Weber-Raudenbusch in ihren Bildern und Karen Bayer in ihren Figurenplastiken spielen verschiedene Situationen und Rollen durch. Als Folie dient die individuell erlebte Realität, die sich auf ironisch-sarkastische und humorvolle Weise in den Werken spiegelt, ganz wie es Charlie Chaplin formulierte:

"Der Humor sorgt dafür, dass die Bösartigkeit des Lebens uns nicht ganz und gar überwältigt."

Betritt man im Erdgeschoss der Galerie den Rauminstallation von Karen Bayer, findet man sich zuerst konfrontiert mit einer Katze mit Krone und einer kleinen Frauengestalt daneben, die gemeinsam in einen Spiegel blicken. Die Figuren spielen eine Szene aus Lewis Carrols Roman „Through the Looking Glass and what Alice found there“ nach. In dem Roman steigt Alice durch den Wohnzimmerspiegel und findet sich in einem schrägen Abbild der realen Welt wieder, in dem allerlei Absurditäten passieren. Die Szenerie beschreibt die Vorstellung, dass Künstler*innen als Spiegel der Realität fungieren. Dabei wird symbolhaft die Katze als übergroße, tonangebende Instanz dargestellt. Die Menschenfrau neben ihr dagegen klammert sich klein und verschüchtert an ihr Bein. So ist es nicht überraschend, dass ein Abbild dieser Katze im Zentrum der Installation steht. Denn bei der Stellprobe der Installation hat sich das reale Vorbild genau an dieser Stelle platziert. Entsprechend Sigmar Polkes Gemälde das aus einer weiße Leinwand besteht, dessen obere rechte Ecke schwarz angemalt ist und den Titel trägt „Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!“, lässt sich hier formulieren: „Höheres Wesen befahl: Katze in der Mitte der Installation platzieren“.

Gegenüber der Alice-Szene finden sich die Katze und die Frauenfigur wiederum vor einem Spiegel stehend. Die Größenverhältnisse von Tier und Mensch sind hier nicht symbolhaft, sondern der Realität entsprechend, die Katze kleiner, die Frau größer. Blickt das Publikum durch den kleinen auf der Sockelplatte installierten Ring, so entpuppt sich der Spiegel als der Spiegel Zhao aus der chinesischen Mythologie, der das wahre Wesen der Gespiegelten entlarvt. Und so zeigt sich die Frau, die die Künstlerin repräsentiert, als irrer Clown und die Katze als harmlose, niedliche Kitty - „unangenehme Wahrheiten“ eben.

Ebenfalls Teil dieser Installation ist eine Jongleurin, die mit den gelben Plastikchips jongliert. Diese erhält man beim Besuch des Cafés im Kunstkubus in Stuttgart, um Zugang zur Toilette im Museum erhalten. So soll der Zugang zu der öffentlichen Toilette beschränkt werden. Reich ist, wer viele solcher runder, an Goldtaler erinnernden Chips besitzt. Denn er oder sie kann aufs Klo gehen, wenn es nötig ist.

Auf einer Leiter steht unter anderem eine Figur, die in die Rolle des Götterboten Hermes geschlüpft ist. Sie überbringt ein mit der Schreibmaschine geschriebene Schriftstück. Auf dem Olymp ist man noch nicht digitalisiert - amüsant die Vorstellung, wie der über die Menschheit verärgerte Zeus die recht eindeutige Botschaft ganz altmodisch in die Tasten prügelt.

Ebenfalls auf der Leiter befindet sich eine Szene, die zwei Frauen im Gespräch zeigt. Die eine trägt einen Felsblock auf dem Kopf und verweist damit auf den deutschen Beitrag zur Biennale in Venedig 2019, die andere eine Kastanie, in der chinesischen Mythologie Sinnbild für die weise Voraussicht.

Eine kleine Frauenfigur mit einem Lichtschwert steht auf einem weißen Turm und präsentiert den abgeschlagenen Kopf eines Mannes. Sie verweist auf eine Szene aus der Bibel, in der Judith den Kopf des Anführers der Feinde präsentiert. Diese belagern schon lange ihre Stadt, so dass sich Judith veranlasst fühlt, dem Feldherren durch eine List zu köpfen. Der abgeschlagene Kopf ihres Anführers schlägt die Feinde in die Flucht. Wem würde wohl eine moderne Judith in unserer heutigen Welt den Kopf abhacken?

Des Weiteren vervollständigen eine Frauenbüste, der ein Würstchen in der Stirn steckt, eine vielköpfige Hydra, eine Malerin und die drei Grazien, die nach der griechischen Mythologie der Menschheit unter anderem Schönheit brachten, die Installation.

Auf einer Nische an der Treppe zum ersten Stock befindet sich eine kleine Theaterbühne. Dort sitzt eine kleine Frauengestalt und formt eine Figur aus Lehm. Eine übergroße männliche Figur schaut ihr zu. Ihr drehbarer Kopf zeigt die Porträts großer Bildhauer, Michelangelo, August Rodin, Stephan Balkenhol und Thomas Schütte. Die Bühne wird erhellt von einem Lämpchen, so dass die Männerfigur einen Schatten auf die kleine Frau wirft. Zu den meisten Arbeiten von Karen Bayer gehört eine über QR-Code aufrufbare Digitalanimation. Die zu dieser Arbeit gehörende Digitalanimation zitiert die Alltagstafel des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald. Sie stellt den auf den Gekreuzigten zeigenden Johannes den Täufer dar und die Worte „Illum oportet crescere, me autem minui“ , zu deutsch „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden“. In der Digitalanimation müssen die großen Bildhauer schrumpfen, damit die kleine Bildhauerin endlich die vom Himmel fallenden Sterne mit ihrer Schürze fangen kann.

Die Installationen von Karen Bayer im ersten Stock sind dem Motiv des Kraken gewidmet.

Schon im Mittelalter wird das Tier mit dem Bösen assoziiert. Mit seinen vielen Tentakeln vermag es sich auszudehnen und alles um sich herum zu ergreifen. Schon Odysseus, der Held aus Homers Ilias, musste zusehen wie einige seiner Kameraden von dem vielarmigen Seeungeheuer Scylla verschlungen wurden. Und auch bei Jules Vernes ist der Riesenkalamar ein schreckenverbreitendes Wesen. Gerade in Science Fiction Romanen wird die den Tieren nachgesagte hohe Intelligenz immer wieder zum Verhängnis. So sind sie meist Vertreter einer höheren außerirdischen Macht, die der Menschheit Übles will. An diese Erzählungen knüpfen die im ersten OG gezeigten Arbeiten an. Auch hier der Krake eine höhere Macht, die sich der Menschen bemächtigt, ihr Denken und Handeln bestimmt. So wachsen bei der Arbeit „Da ward mir seltsam zumute“ aus einem Herzen lange Tentakeln, die die Menschen ergreifen. Die dazugehörige Digitalanimation zeigt eine nicht endende braungefärbte Krakenarmee beim Aufmarsch. Der Titel zitiert einen Vers aus einem Gedicht Heinrich Heines, das als Aufruf zu Demokratie sowie als Kritik an sozialen Missständen, Deutschtümelei und Nationalstaaterei verstanden wird.

Kein negatives Bild des Kraken entwirft die Arbeit „Als Poseidon“. Der Krake trägt hier den griechischen Meeresgott Poseidon, der eingesunken auf seinem Thron sitzt. Am Dreizack des Gottes hängen Plastikteile und auch der geschundene Körper ist mit Plastikgeschwüren bedeckt.

Zu jeder Rauminstallation gehört ein kurzer Text an der Wand und ein großer Digitaldruck, der sich auf die Thematik der Installation bezieht.

Ebenso ist allen dreidimensionalen Arbeiten ein QR-Code zugeordnet. Über diesen können die Ausstellungsbesucher*innen, wenn sie wollen, auf eine zur Plastik gehörende kurze, gezeichnete Filmsequenz aufrufen. Dadurch eröffnet sich eine weitere Deutungsebene der Arbeit. Das Smartphone muss dazu mit der geöffneten Kamerafunktion in die Nähe des QR-Codes gebracht werden. Die Digitalanimation ist zu sehen, wenn der dann erscheinenden Link angeklickt wird.

Im ersten Stock ist im zur Treppe linken Zimmer ein Monitor angebracht, auf dem alle zu den Arbeiten gehörenden Digitalanimationen nacheinander abgespielt werden.